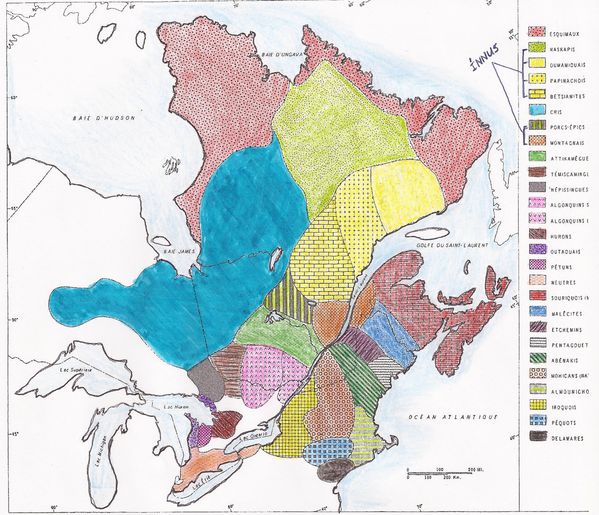

Carte des peuples amérindiens vers 1600 du Nord est de l'Amérique (d'après une carte tirée de l'ouvrage "Histoire du Québec" publié sous la direction de Jean Hamelin)

Les Amérindiens avant l’arrivée des Français

Deux grandes familles linguistiques mais un nombre important de peuples

Au moment de l’arrivée des Européens, l’ensemble du territoire que couvrira la Nouvelle France (vallée du Saint-Laurent et Acadie) est habité par différentes nations amérindiennes rattachées linguistiquement aux langues algonquiennes (ou famille algique) et iroquoienne.

Cette ligne de partage linguistique correspond schématiquement à des modes de vie adaptés aux territoires occupés.

Les nations algonquiennes étaient plutôt nomades[1] et se composaient de clans, vivant chacun sur un territoire de chasse donné. Une même tribu se partageait un bassin hydrographique. L’ensemble de tribus ayant le même dialecte et les mêmes coutumes constituait une nation.

La famille linguistique iroquoienne (Hurons, Iroquois, Neutres et Pétuns) rassemblait des nations sédentaires qui pratiquaient l’agriculture (maïs, haricots, courge) et chassaient de manière plus occasionnelle en fonction des saisons. Un clan regroupait plusieurs maisonnées, ces dernières rassemblant les descendants d’une aïeule commune. Plusieurs clans formaient une nation et plusieurs nations formaient une ligue[2] (ou confédération) présidée par un conseil de chefs ayant pour vocation à maintenir la paix entre ses différentes composantes et à coordonner les relations extérieures.

Village d'un peuple algonkien (Secotan) de Virginie (peint par John White vers 1590) -

Un mode de vie et une organisation sociale particuliers

Etant par nécessité chasseurs et cueilleurs, les peuples algonkiens chassaient ou bien pêchaient en rivière ou sur les côtes selon les saisons. Ils habitaient des wigwams faits d’écorces de bois qu’ils montaient et démontaient, au gré des nécessités.

A l’inverse, la place prégnante de l’agriculture imposa la sédentarité aux peuples iroquoiens. Ils habitaient de longues maisons au bord de leurs cultures et entouraient ces villages de palissades à des fins de protection. Ne connaissant pas les modes de fumure et d’enrichissement des terres, ils fondaient un nouveau village tous les dix ou quinze ans et exploitaient de nouvelles terres.

Tous avaient en commun une organisation socio-politique conciliant individualisme (développement et épanouissement personnel) et responsabilité à l’égard de la collectivité (chaque individu étant dédié à la survie du groupe).

Ainsi, les cultures amérindiennes de l’est de l’Amérique du nord reposaient sur la liberté et l’égalité entre individus combinées à un sens du devoir (situation qui ne laissait pas place au célibat) et à encadrement par des chefs désignés prenant des décisions par consensus en fonction de l’intérêt collectif.

Un chef montagnais à qui l’on avait proposé une transaction particulière plus avantageuse pour lui que pour les membres de son clan s’exclama « je suis un chef ; je ne parle pas en mon nom et je parle pour mon peuple ».

Le choix des chefs par la communauté se fondait aussi bien sur ses capacités particulières (habileté à la chasse etc.) que sur son éloquence et sur sa puissance de persuasion.

Il exerçait un magistère d’influence et une autorité mais ne pouvait pas toujours imposer sa volonté à ses partisans, sauf peut-être en temps de guerre où la survie du groupe était en jeu.

Il en résultait également que l’appartenance à un clan impliquait une certaine solidarité en tant de crise sans que les liens soient indéfectibles[3]. Un guerrier pouvait abandonner un combat s’il estimait que les circonstances l’y enjoignaient.

Contrairement aux relations sociales des Européens marquées par la hiérarchie et la sujétion, les Amérindiens pouvaient se moquer de leurs chefs et les tourner en ridicule sans que cela ne prête à conséquence. De la même manière, ce sens de l’égalité a pu faire dire à un sagamo (chef) qu’il était l’égal du grand sagamo des Français, au grand émoi de ces derniers.

Les Européens furent étonnés du caractère pacifique des relations interpersonnelles ainsi que de cette capacité à apaiser les conflits ou l’esprit de vengeance en cas de meurtre par exemple.

Dans ce dernier cas en particulier, des rituels basés sur le don permettent à la collectivité « d’essuyer le sang » comme le soulignent Nicolas Perrot dans son ouvrage Mémoire sur les moeurs, coustumes et religions des sauvages ainsi que Jean de Brébeuf dans le volume 10 de la Relation des Jésuites de 1636.

[1] Certains peuples algonquiens auraient pratiqué la culture sur brûlis selon Champlain (Neppissingues et Algonquins), tirant toutefois leurs ressources essentielles de la chasse et de la pêche. Les Outaouais ont également pratiqué l’agriculture mais pour eux aussi la chasse constituait leur principal mode de subsistance. Ce fut également le cas des Abénaquis.

[2] La plus célèbre est la confédération iroquoise (réunissant les cinq nations suivantes d’Est en Ouest : Mohawks ou « Agniers », Oneidas ou « Onneiout », Onondagas ou « onontagués », Cayugas ou « Goyogouins » et Tsonnontouan ou « Senecas » en anglais). Les Hurons étaient également réunis dans une ligue réunissant les Attignawantans (« peuplade de l'Ours »), les Attigneenongnahacs (« peuplade de la Corde »), les Arendaronons (« peuplade du Rocher »), les Tahontaenrats (« peuplade du Daim ») et les Ataronchronons (« peuplade des Marais »). Enfin, la confédération abénaki réunissait les tribus Passamaquoddys, les Penobscots et peut-être les Pennacooks.

[3] Même au sein des confédérations de nations les plus solides, des divergences ponctuelles purent apparaître, comme en 1644 où les Français et certains groupes de Mohawks (Agniers) conclurent une trêve aux dépends de leurs alliés respectifs.

Pontiac, Sagamo des Outaouais Louis XIV, Sagamo des Français

Des échanges aux fonctions commerciales et sociales

Des échanges entre tribus se mirent en place bien avant l’arrivée des Européens, s’appuyant sur un réseau hydrographique favorable reliant la baie d’Hudson aux grands lacs et au Saint Laurent, ce dernier constituant en quelque sorte l’épine dorsale du réseau commercial[1].

Tadoussac, Québec, Trois Rivières et Montréal constituaient déjà des lieux d’échanges bien avant l’arrivée des Blancs.

Les lacs Saint Jean, plus à l’Ouest les rives des lacs formant le réservoir Gouin, le lac Nipissing étaient autant de lieux permettant d’envoyer vers le sud les fourrures de la baie d’Hudson contre le tabac et les produits cultivés dans la région des grands lacs[2].

Au sud du Saint Laurent, Miskou, Percé et Gaspé étaient des points de rassemblements avant de se rendre à Tadoussac.

La circulation entre territoires était très règlementée, induisant par là des négociations renouvelées entre tribus en vue d’échanges directs ou bien afin d’obtenir un droit de passage.

Le jésuite Paul Le Jeune note à cet égard qu’en matière de commerce « Celuy là est censé Maistre d’une traitte (trafic, commerce entre et avec les « sauvages » selon Furetière) qui en a fait le premier la découverte (…) Que si quelqu’un étoit si hardi que d’aller à une traitte, sans le congé (permission de faire quelque chose ou encore autorisation de naviguer (Furetière)) de celui qui en est le Maistre, il peut bien faire ses affaires en secret et à la desrobée, car s’il est surprise par le chemin, on ne luy fera pas meilleur traitement qu’à un larron ».

Un clan pouvait interdire à d’autres de naviguer sur les rivières et lacs de son territoire, les échanges inter-tribaux s’opérant alors via des intermédiaires, les Hurons échangeant des produits avec les Montagnais qui fournissaient à leur tour leurs voisins.

Chaque tribu pouvait aussi décider de renoncer à son rôle intermédiaire contre un droit de passage matérialisé par des présents.

Ceci explique notamment pourquoi des peuples placés sur un point commercialement stratégique occupaient une place de choix[3] comme les Montagnais (occupant Tadoussac et Québec) ou bien les Algonquins dont le territoire était le point de passage le plus rapide entre le Saint-Laurent et les peuples des Grands Lacs (Hurons, Iroquois, Pétuns et Outaouais).

Cette situation pouvait conduire à des conflits ou à des renversements d’alliances comme à la fin du 16ème siècle, période à laquelle, la recherche de débouchés commerciaux pour les Hurons en direction du bas Saint-Laurent va conduire à une alliance avec les Algonquins, au détriment des Iroquois, après une guerre entre Hurons et Renards (ces derniers ayant été jugés trop exigeants en tant qu’intermédiaires).

Commençant à la belle saison, ces échanges dépassaient un objectif économique et commercial stricto-sensu. Les différentes tribus échangeaient certes des denrées nécessaires mais l’acte en lui-même se fondait sur la réciprocité[4]. « En plus de leur valeur économique, ces échanges comportent des aspects magiques, sociaux, religieux, politiques judiciaires et moraux. En d’autres mots, ils constituent un acte social total »[5].

Ils prenaient donc une dimension sociale essentielle, à la fois diplomatique (maintenir des bonnes relations) et militaires. On ne procédait à des échanges qu’entre alliés[6] et le lien devait être rappelé épisodiquement.

Ainsi, les dons « … séchaient les larmes, apaisaient la colère, menaient des nations à la guerre, concluaient des traités de paix, délivraient des prisonniers, faisaient lever les morts (…) les traités une fois conclus ne se suffisaient pas à eux-mêmes, pour les maintenir en vigueur, il fallait les remémorer chaque fois que c’était possible par des échanges cérémoniels. Plus tard pendant les guerres coloniales, des distributions périodiques de cadeaux apparaitraient essentielles au maintien de ces alliances qui apparaîtraient si utiles aux puissances coloniales[7] ».

Les Européens et particulièrement les Français se couleront dans ce moule culturel dans la perspective de faire prospérer le commerce des fourrures, sans toutefois en saisir la complexité.

La marchandisation des échanges et leur intensification vont ainsi causer des bouleversements irrémédiables dans le mode de vie amérindien et dans les relations entre tribus.

[1] Dénommé par les Amérindiens « le chemin qui marche ».

[2] Les Hurons et les Iroquois échangeaient du maïs, du tabac et du fil tandis que les peuples du nord et de l’Atlantique produisaient du poisson et de la viande séchées et des fourrures d’orignal.

[3] Ces axes commerciaux stratégiques n’échapperont pas aux Français dans leurs alliances. La position de monopole des peuples bien placés géographiquement donne peut-être une clé d’explication de la tentative vaine des Amérindiens de Québec (Stadaconé) de dissuader Jacques Cartier de rejoindre Montréal (Hochelaga), essayant d’éviter un lien commercial direct avec d’autres peuples iroquiens qui occupaient à l’époque cette autre plaque tournante du commerce.

[4] Ce sens de la réciprocité est le prolongement des relations sociales au sein même d’une tribu,

[5] Olive Patricia Dickason « Le mythe du sauvage »

[6] Certaines tribus échangeaient aussi entre elles des enfants afin de renforcer les alliances par des liens de sang.

[7] « Les premières nations du Canada » Olive Patricia Dickason (les éditions du septentrion)